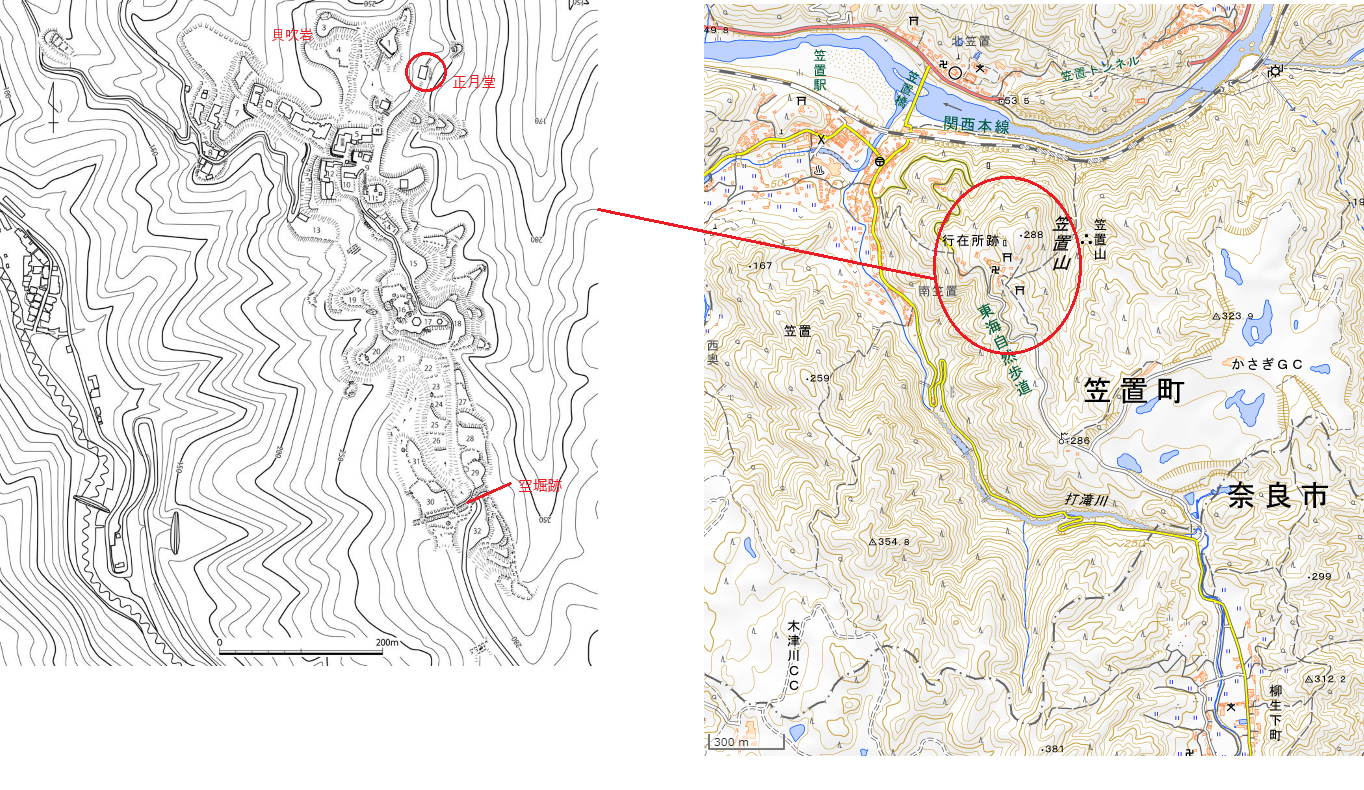

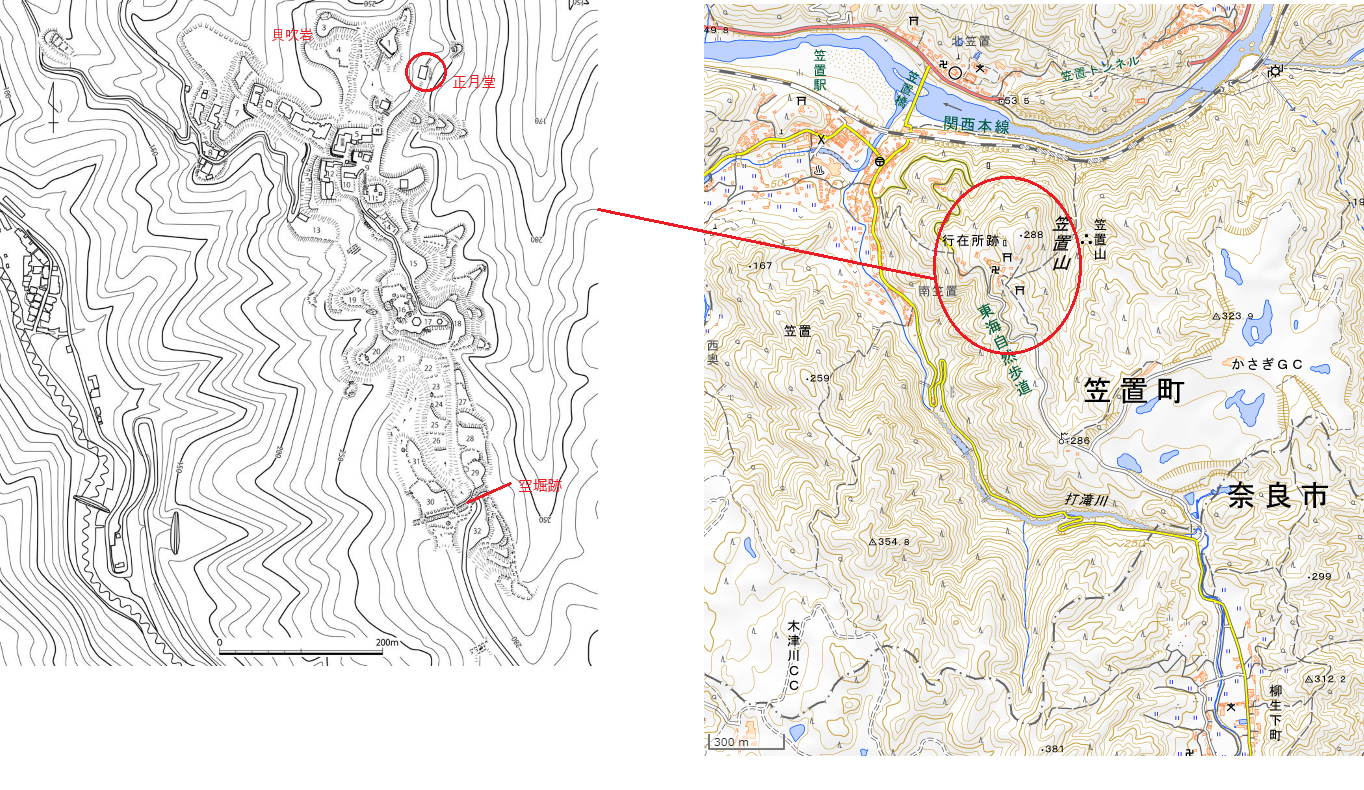

笠置城要図(京都府教育委員会 文化財保護課サイト「笠置城跡」より) 南側の空堀を中心に撮影しています。 |

|

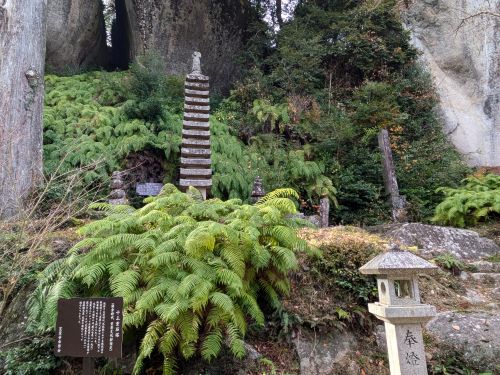

この城は山岳寺院である笠置寺の境内を利用したものとなり、笠置寺は奈良時代に創建されたと考えられています。鎌倉時代末期に後醍醐天皇が行在所として利用したことでも知られています。笠置は京都府になりますが奈良市の北東部に位置し、柳生の北側に位置します。現状の城跡としての遺構は木沢長政が拠点城郭の1つとして利用したようで、天文10年(1541)に入城しています。また同年11月に伊賀衆により攻め込まれた記述が『多聞院日記』にあり、城として機能していたことがうかがえます。 城跡の概要ですが、平成19年に防災道路の造成に伴う発掘調査が行われていて、現状道路の開通により変わっている状況で、道路の西側は大きく改変されているものと考えられます。後醍醐天皇の行在所跡、1を最高所として、笠置山の北側は寺院の建物が多く建てられていて、正月堂と呼ばれる建物の目の前に笠置寺の本尊となる奈良時代に彫られた弥勒摩崖仏が存在し、その直下に鎌倉時代に造られた十三重石塔があります。南のほうに降ると17の般若台六角堂跡があり、ここは元弘の変において焼失したと考えられ、この六角堂の上は鐘楼、下は住居があったと言われていて城跡の郭の雰囲気があります。さらに南側が平成19年に発掘調査がされた区域となり、現在広い防災道路が造成されています。27から29に至る削平地、30、31は確認は現在でも出来、空堀も遺構が確認可能です。この堀は鎌倉時代から存在していたようで、発掘調査で屈曲して西側方向へ堀切られたのは戦国期になってからのようです。また防災道路が開通していますが当時から通路部は土橋形状だったようです。 笠置は北を流れる木津川の水運による物の集積地でした。笠置山からの眺望も良く、当時は交通の要衝だったことが想定されます。また大きな岩石・奇岩が多く点在しており、相当古くから神聖な山として見られていたのではないかと思われます。 Googleマップ ※こちらのページ作成は下記も参考にした。 2008年発行「史跡及び名勝笠置山発掘調査報告」(京都府遺跡調査報告集 第 127冊 pp.5-31所収)京都府埋蔵文化財調査研究センター [編] 京都府教育委員会 文化財保護課サイト「笠置城跡」 |

笠置城要図(京都府教育委員会 文化財保護課サイト「笠置城跡」より) 南側の空堀を中心に撮影しています。 |

1、行在所跡(本丸)  2、二の丸。二の丸跡の看板もあり。室町以降、行在所跡を本丸としてここを二の丸と呼ぶようになったとのこと。   正月堂弥勒摩崖仏と十三重石塔  貝吹岩のある削平地から北西方向へ。  貝吹岩のある削平地に至る通路沿いにある小さい摩崖仏。天文3年の刻印があります。  空堀遺構西側  空堀遺構東側  28郭と切岸。 |