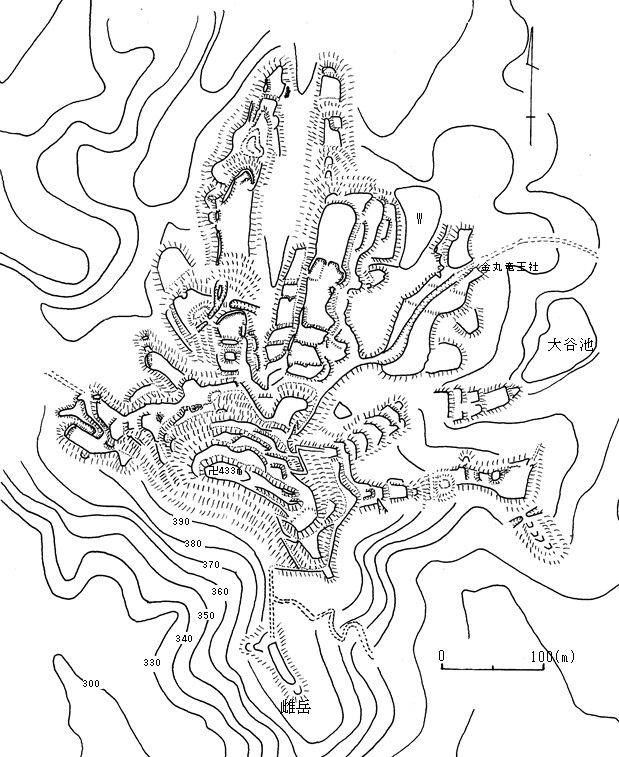

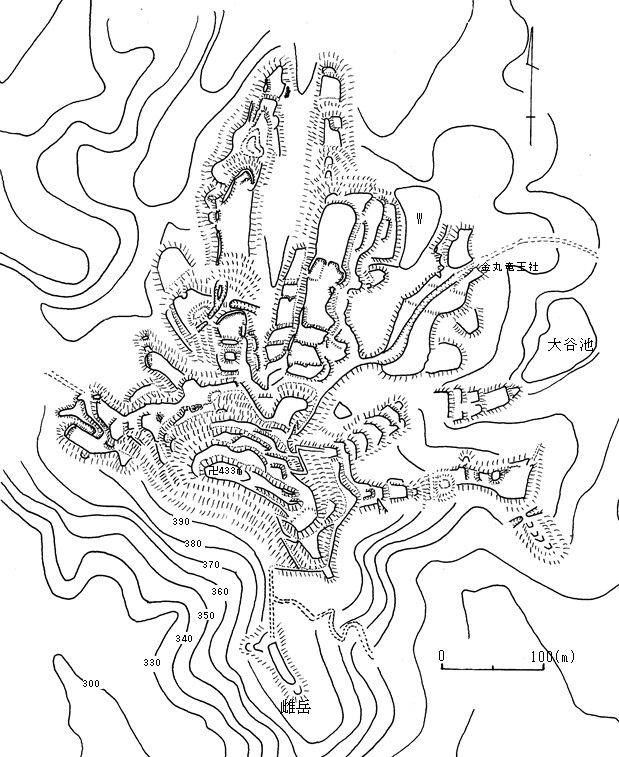

信貴山城要図(『近畿の城郭』Ⅰ所収 小山氏図面、現地案内板縄張り図より一部改変。)

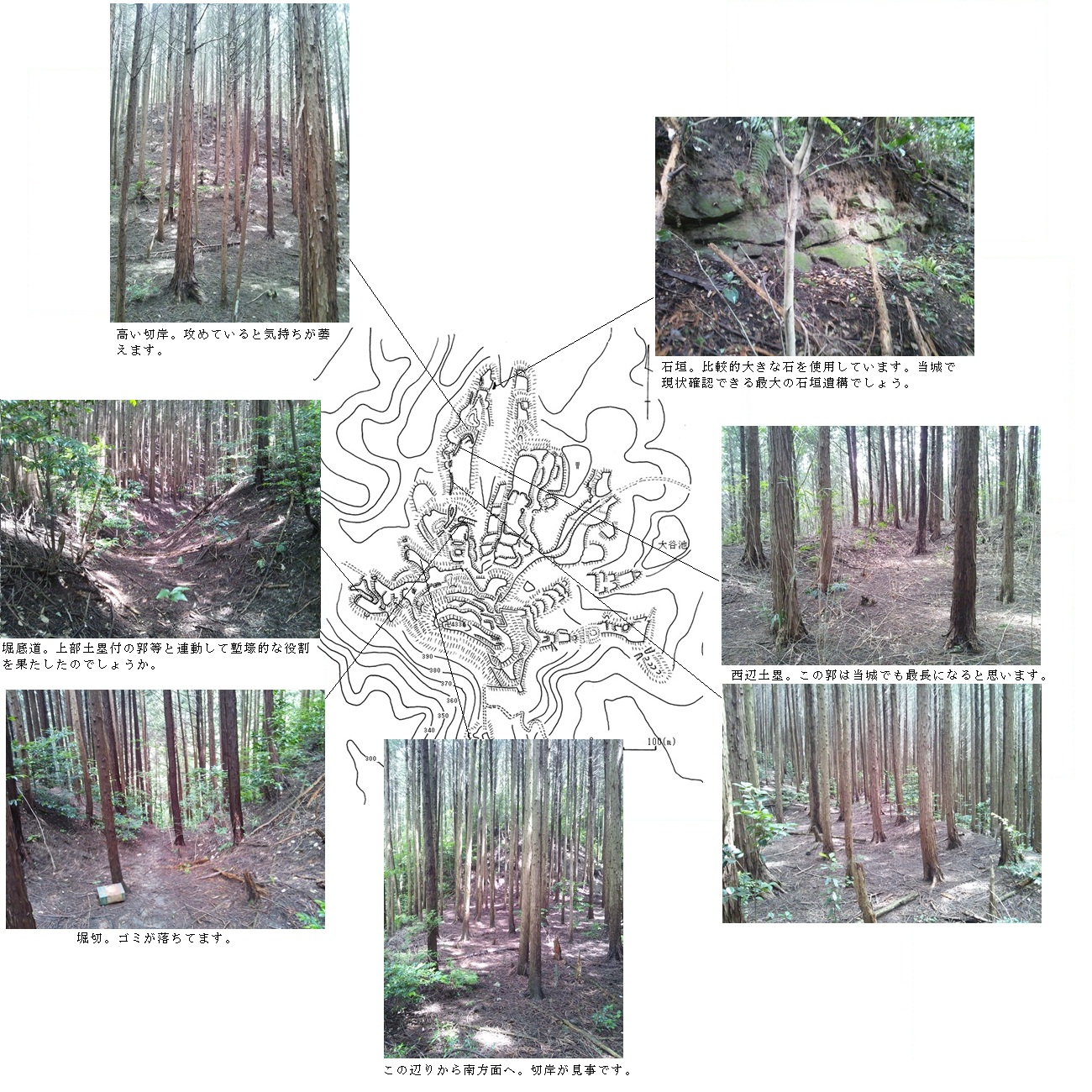

| この城は、平群町にあります。標高433メートルの信貴山一帯に築造された山城です。古くは信貴山城は河内と大和を結ぶ要衝として667年に築城され、中世には護良親王が鎌倉幕府軍への対抗拠点として、機能し楠木正成も拠ったといいます。その後戦国時代に木沢長政が、そして大和の経略拠点として松永久秀が入城し、拡張、整備し大和随一の山城となります。しかし1577年松永久秀は織田信長に攻められ滅亡。廃城となります。 城の概要は、大和髄一の規模を誇る城です。信貴山全域に渡って放射状に郭群が広がっています。山頂部の狭隘な空鉢護法堂(本丸)と雌岳を詰めの城とすると、下方に広がる郭群は伝松永屋敷等の伝承があるように、日常の居住空間として機能していたのと思います。 朝護孫氏寺を目印にしてください。その空鉢護法堂を目指して行くと、そこが元々本丸があった場所で石碑が建っていいます。寺の反対側が昔の遺構をとどめています。植林がされた山全体には、案内が全然ありません。これだけの名城に珍しいと『日本城郭大系』に書かれていましたが、まさにそのとおりではないかと思う次第です・・・。全域を一通り巡るだけでも一日仕事になると思いますので、水分補給などは重々注意してください。 行き方は近鉄生駒駅から生駒線王寺行き(もしくは王寺から生駒行き)に乗り換えて信貴山下駅下車。そこから信貴山行きバスを利用します。30分間隔ですから不便ですので時間はしっかり確認したほうがいいでしょう。以前掲載していた約10年前のページも参考にしてください。 |

信貴山城要図(『近畿の城郭』Ⅰ所収 小山氏図面、現地案内板縄張り図より一部改変。) |

| ①松永屋敷・東側郭群 松永屋敷と伝承のある郭群は、大味で広大な城跡の中においては、土塁により固められた虎口(見様によっては枡形)があり、また西側に巨大な土塁が存在することから、名前の通り城内における重要な施設地帯だったと思われます。しかし、一帯は相変わらず現状は良くないので、整備が待たれます。また、石垣が使用され、空堀も配されている、色々な遺構を見れるお城です。山質が岩石が多く露出しており、工事の際、岩石を石垣に使用したと思われます。また、当時の大手道があったと考えられる竜王社周辺郭群は後世の遊歩道造成により、破壊されています。  |

| ②西側郭群 写真にも入れていますが、切岸も重要な城の防衛の為のツールであることが分かります。土木量も相当なお城です。石垣も頂上の案内板にもあり、見所のひとつでしょう。  |