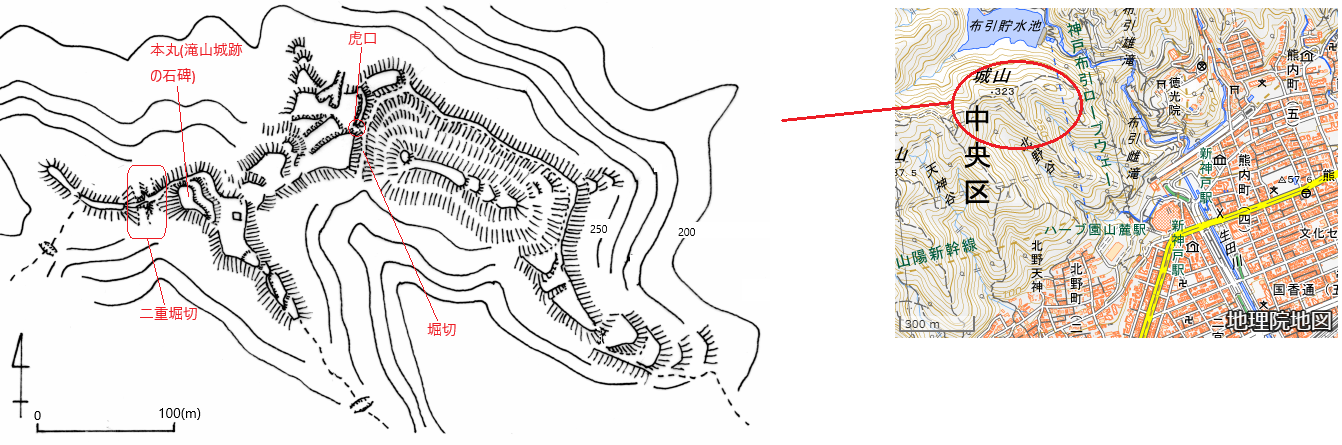

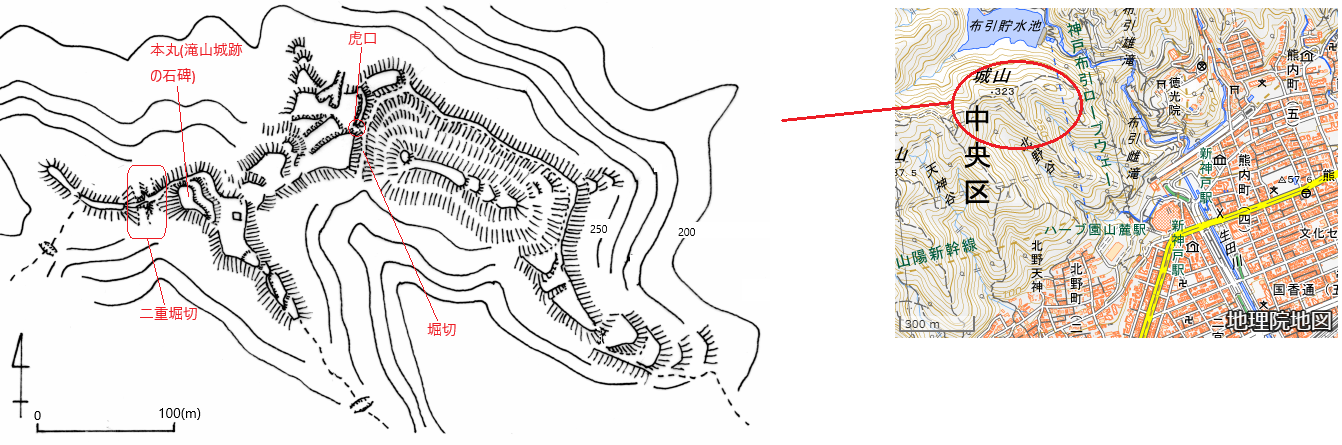

滝山城要図(金松誠『松永久秀 シリーズ実像に迫る』戎光祥出版、2017年 に所収の縄張図を参考、一部改変) 画面酔い、ご注意ください。  堀切遺構  二重堀切遺構  本丸東側の郭  滝山城跡の石碑  このような石垣遺構も確認ができます。 |

|

この城は新神戸駅の裏山になる城山にあり、神戸市のような大都市で遺構がしっかり残った城跡になります。奈良の城を中心に取り扱っている立場としては松永久秀が天文22年(1553)に城主となった城跡として注目をしていたのですが、ようやく訪問しました(2024年12月)。有名な布引の滝もあり、観光名所としても知られた場所になります。登山口に滝山城跡の碑があり、新神戸からの交通アクセスも抜群です。 久秀がこの城に在城していたこともあるようで、弘治2年(1556)7月10日に三好長慶をこの城に訪れ、連歌・能を催して饗応している記録が残っています(『細川両家記』。もともとは赤松氏の城として機能していたようで、戦国期は赤松晴政が在城した記録もあるようです。三好氏の後、荒木村重のものとなり、村重が謀反を起こした際、織田方により天正7年(1579)に落城し廃城になったとのことです。 城跡の概要ですが、堀切を境界に西側と東側で一城別郭の様相です。東側が昔からの縄張りとして存在していたのではないでしょうか。堀切が通路となって間に虎口があり、そこから西側は広い郭が多く存在し、石垣も多く確認できます。防御性を重視してと言うよりは居住性を重視した感じです。最高所が323mで滝山城跡の石碑がある本丸となります。その西側に二重の堀切遺構があります。神戸市を眼前に見渡せ、また大阪湾から大阪市内、大阪府南部まで見渡すことが出来ます。風光明媚な場所だったことが当時から想定され、三好長慶もこの景色を眺めるために訪問したと思われ、最盛期の支配地域を眺めながら「瀧山千句」と呼ばれる連歌会が上記にもある弘治2年(1556)7月に催されたと想定されています。 Googleマップ 参考文献 金松誠『松永久秀 シリーズ実像に迫る』戎光祥出版、2017年 現地案内板 |

滝山城要図(金松誠『松永久秀 シリーズ実像に迫る』戎光祥出版、2017年 に所収の縄張図を参考、一部改変) 画面酔い、ご注意ください。  堀切遺構  二重堀切遺構  本丸東側の郭  滝山城跡の石碑  このような石垣遺構も確認ができます。 |