| この城は、いう間でもなく、西日本を代表する戦国大名、毛利氏の居城でした。まさに「毛利元就」の里で、毛利元就の火葬場、墓所も存在し、最期を迎えた城として生涯を過ごしました。また毛利氏の本拠地として勢力の増長と共に城も拡張を続け、最終的には全山が城郭化されました。本丸や二の丸、三の丸部分は嶝(かさ)と呼ばれ城の中心として、元就、輝元の居住区域だったようです。そして、尾崎丸は元就の長男、毛利隆元の居住部だったようです(元々、本城部に居住)。隆元は早逝してしまいますが、元就・隆元の二重体制での毛利氏は厳島で陶晴賢を、その後に大内氏を討滅し、巨大勢力の仲間入りを果たしたのでした。元就は筆まめで有名な人ですが実際、元就と隆元との間で交信された手紙が残されており、尾崎丸と「かさ」との間で手紙のやりとりがされていました。結構行き来するのはしんどいです(笑)。 標高390mの本丸山頂を中心として放射状に郭が巡らされており、その総数は270以上に及びます。壮大で、石材が各所で散乱しており、往時を偲びます。不思議と生活感が感じられる不思議な城跡でした。輝元時代に大幅な改修が行われているのは、石垣遺構や発掘調査により瓦の断片が確認されていることから確認ができます。ただ、山間部に位置し山城は時代に合わないことから、広島に本拠が移り、以降も存続はしていたようです。毛利氏が関ヶ原の後、防長二か国に減封になったことにより、完全に廃城になったものと考えられます。 |

|

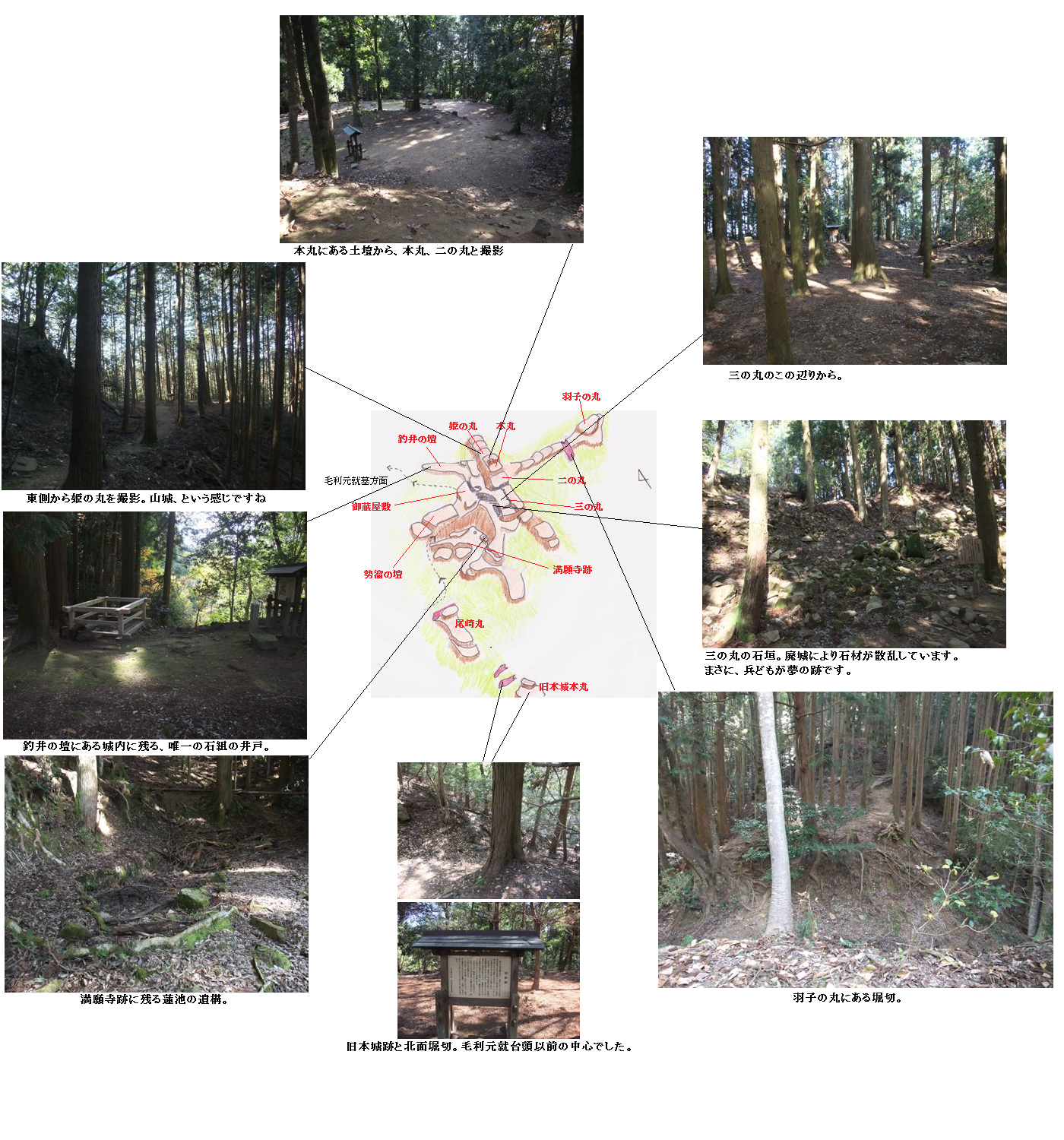

| 右図が位置関係になります。下記写真図版と照らし合わせてご覧ください。全部くまなく探索すると、一日仕事になると思います。下記のような主要部のみであれば、2〜3時間ほどになると思われます。麓には歴史民俗博物館、元就の火葬場所跡、墓所、百万一心の碑など見所が多くあります。 毛利氏は関ヶ原の戦いの後、本貫地の安芸国を放棄するわけですが、家名を存続しました。元就の書状が残っているのもそのおかげなのですが、三本の矢、天下を望まずと言った言葉が『遺訓』として長州藩に伝わり明治維新へと繋がっていくとは想像したのでしょうか。 |

地理院地図(電子国土web)より一部改変。 |