|

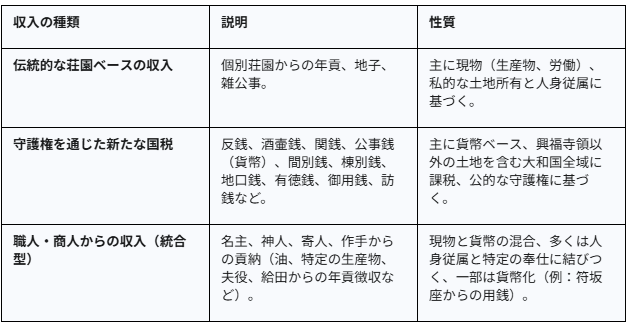

中世大和における座と呼ばれる同業者組合・商業組織について興味を持ったのでまとめたいと思いました。奈良市のJR奈良駅の北方に「油阪」と呼ばれる交差点があります。かつて近鉄の油阪駅があり、現状は道路(大宮通り)も拡幅され一見、当時の面影を見ることはできないのですが、大宮通の北側を一歩入ると油阪町になり船橋商店街があります。狭い路地沿いに古い建物も見られる符坂と呼ばれたこの辺りは、符坂油座と呼ばれる油の取り扱いを主とする組織があったことで知られています。 大和国は中世以来、興福寺が大和守護の役割を果たし、広大な荘園を有する荘園領主でした。経済的な基盤は荘園からの人身賦課としての名別公事、田別賦課の年貢の二重の負担体系がありました。その荘園の荘官たちが後の衆徒・国民となるわけですが、彼らは興福寺に従わず自分たちの領地として土豪化し荘園からの収入は不安定となります。 興福寺は僧侶集団のみならず春日大社も抱えていたので神人集団たちも含めると相当な人数の組織であったことが想定され、それらを支える経済基盤が必要でした。荘園ベースの収入減という経済的危機を乗り越える必要があり、室町期に守護権を通じた新たな税としては反銭、酒壷銭、関銭などの貨幣経済に根差した徴税を行うようになり、興福寺の経済を支えました。奈良の町には北市・中市・南市と市場が形成され奈良の消費を支えていたと考えられ、手工業者、商人たちが興福寺に隷属して油座のような座を形成し、そこからの貢納は興福寺にとって大きな収入でした。  符坂油座は興福寺に灯油となる油を独占的に供給していた商業集団となり、貨幣を賦課として納める代わりに生産と奈良における流通・販売をする特権を持っていました。従来の荘園ベースの収入から経済発展に伴う商品・貨幣経済へと移行していることを明確に示していることになります。そして符坂油座は、大和における主要な「座」の一つであり、正和3年(1314年)にはすでに「大乗院家寄人符坂油売」として文献に登場しています。この座は、春日白人神人および大乗院門跡寄人という形で、興福寺や春日社に対する強固な人身従属関係を有していました。 このような旧来の座に対して「新座」と呼ばれる座が出現します。これらの多くは独立した農民や商人となるのですが、新座の例として矢木胡麻仲買座が知られます。矢木は現在の八木にあたり、当時から交通の要衝です。大乗院に対して貨幣を賦課として納める代わりに胡麻の流通・販売の独占を認められた商業集団でした。 符坂油座と矢木胡麻仲買座の間で応永年間と文明年間に二度にわたる主要な争論が発生しました。応永の争論では、矢木座が大和国外へ胡麻を輸出することに対し、符坂座が胡麻価格の高騰を懸念して反対しました。結果として、符坂座が勝利し、大和国内での胡麻購入優先権と矢木座の国外搬出制限が認められました。文明の争論でも、符坂座は矢木座が河内から直接胡麻を仕入れていることに抗議し、再び優先購入権を主張しました。これらの争論における符坂座の勝利は、興福寺(特に大乗院と一乗院)が有する大和一国にわたる統治権に裏打ちされていたとされており、符坂と矢木の間の争論は、単なる商業的競争ではなく、伝統的な封建的独占と勃興する市場主導型商業との間の衝突を象徴しているといえます。 符坂座のような旧来の「座」が、興福寺という領主との深い結びつきと伝統的な特権を背景に、確立された独占を維持しようとしたのに対し、矢木座のような「新座」は、商業的利益と広範な市場への関与を追求しました。符坂座が興福寺の「統治権」によって繰り返し勝利したことは、この時期において、経済的権力が依然として政治的・強制的な権力に強く依存していたことを示しています。これは、商品経済が発展しても、市場の支配をめぐるルールが、市場原理だけでなく、支配的な封建領主によって決定されていたことを示唆しており、経済変革が直線的なプロセスではなく、旧来の権力構造が新たな経済勢力に対して支配力を主張する衝突を伴っていたことを物語っています。 矢木座は越智氏とも結びついていたようで、矢木市を越智家栄が設けていたという記述が『大乗院寺社雑事記』に残っており、自国他国の商人たちが1ヶ月に渡って市を開いていたようです。矢木座との関りはわかりませんが、衆徒・国民の武力を背景に商売を行っていた世相もあったようです。また、箸尾油シホリ座のような農村の座も出現し、符坂座の独占権を脅かす存在となります。箸尾というくらいですから箸尾氏との関連もあったものと考えられます。また他国になりますが河内の木村座も油販売の座として知られ、こちらは符坂座とともに奈良での販売権を認められた存在でしたが、文明12年(1480年)符坂座と木村座も総論になり一時、木村座が奈良での商売を制限されたこともありました。 油の需要は当時、電灯変わりとして使用されていたのであり、寺社だけではなく一般庶民まで使用するようになり需要も多くなっていた訳であり、新しい商人たちが座を結成して新しい流通網を構築するのは自然な流れであったことは容易に想像ができます。旧来の座だけではなく、新座も色々な権力者と結び特権を得て商売を行いますが、時に争論に発展し自分たちの商圏を守ろうとした姿が想像できると思います。当時から商売は根性といいますが、そうだったと言えるのではないでしょうか。時代の流れとともに座は廃れて行き、戦国期以降「楽市楽座」でも知られるように比較的自由な商売が可能となりました。 |

脇田晴子「中世大和における商品経済の発展」(『史林』47-4、1964年)

高谷知佳「中世奈良における商業紛争と権力」

松山宏「楽市と領主支配」(『奈良大学紀要』1号、1972年)