|

布施氏は平田荘の有力氏族、平田八荘官の一人として知られ、平田荘は興福寺一乗院の荘園であり一乗院方国民として活動をしていました。今の葛城市寺口を中心に葛城市、大和高田市の一部に当たる布施郷と呼ばれる一帯を支配していました。 布施氏の出自は三善清行の末裔の説があり、清行の子、浄蔵貴所が醍醐天皇の疾を祈祷により治し、帝はこのことを賞して御簾総角を賜い、大和国葛下郡寺口郷二塚山廿八ヶ村を浄蔵に布施した、これが布施郷であるとする説、総角(あげまき)は布施氏の家紋となります。また置始(おきぞめ)と布施氏は元々名乗っていたと考えられ、置恩寺の石灯籠に刻された文に「文亀2年戊壬仲夏天 願主置始行国」とあり、布施行国のことを指すのですが、先祖は置始としており布施を後に名乗ったとされています。置始は飛鳥・奈良時代に見られる人物となるようで、それなりの身分であったようです。平安時代以降にこの布施に土着したと考えられ、平安期の土地の売券で置始行久、行吉のような布施氏代々に「行」が名前に付いていることから、布施一族の祖先達と考えられます。承安4年(1174)の6月に布施行弘が興福寺方として多武峰を攻撃している記録があり、このころに置始から布施に姓を変更していたと思われます。 鎌倉時代の事績は明らかではなく、南北朝時代になって名前が現れるようになります。南北朝期から若宮祭礼の流鏑馬に召される国人として認知されていたようで、至徳元年(1384)の「長川流鏑注進日記写」に箸尾、片岡、立野とともに布施殿の名前が見え、平田党代表のような位置づけだったとも想定されます。 室町期は衆徒・国民の私合戦が繰り返された時代となるのは周知の通りとなります。興福寺の権威が落ち、段銭を支払わなくなり自分たちの収入としました。それに対して興福寺は幕府を巻き込むような形で私合戦の中止と寺社領の押妨禁止の誓書を取らせるような活動を行います。布施氏もその国人達の1人でした。 永享元年(1429)から始まる大和永享の乱の時期、永享3年(1431)平田荘の万歳・高田氏らの反銭未進の状態に対して興福寺が幕府を巻き込んで軍事行動を起こすまでになります。布施氏・岡氏も入っていることは間違いなく大和永享の乱の終結は筒井氏と幕府軍によって越智氏が粉砕される形で終結したので、この平田荘の争いも幕府・興福寺(筒井)と対立している構造となるので、詳細は分かりませんが同様の経過を辿った可能性があります。 反筒井の機運が足利義教が殺害された嘉吉元年(1441)に盛り上がり、越智氏の復活が成り、筒井氏と古市氏・大乗院座主経覚との対立がはっきりした時期です。このころ布施行種が当主として名前が見え、「経覚私要抄」の文安4年(1447)の2月18日条に布施郷内の博西神社の祭礼に猿楽が挙行されている記録があったり、長禄4年(1460)正月26日条に「布施曲舞来」とあり、南都にその集団が来訪して演技を行っているような記録があり、風流好きの経覚との交流があったようです。 この頃、布施行種は高田氏との対立もあって、多くの負傷者を出したというような記録もあるようで積極的な軍事行動を行っていたことが見て取れます。また布施氏は越智方として活動しており、越智家栄と布施行種の仲介を古市胤仙が行っています。文安6年(1449)2月に越智家栄が十市遠清を攻撃する際、越智方として布施衆は加わっています。また南都周辺での筒井氏と古市、越智氏との対立の際の軍事行動も越智方として行種は参加しており、享徳2年(1453)の十市胤仙が病死をもって和解をします。 「春日大社文書」に布施行種が年は不明ですが籠名の処罰を許されたことに感謝する文書が残されており、反銭未進は相変わらずだったことは他の国人たちと同様でした。このように衆徒・国民の自立は収まることはなく、応仁の乱〜戦国時代の荒波に大和国は飲み込まれることになります。応仁の乱を境にして筒井氏方に属して行動することとなります。 文正元年(1466)の9月に畠山義就方になる越智氏によって布施郷は焼き払われており、その翌月に義就軍に攻められ、布施郷の置恩寺が焼かれ名木の松が炎上しました。文明2年(1470)以降は隣接する万歳氏との対立が鮮明となり、万歳氏に対して断続的に攻撃を行います。文明7年(1475)6月に筒井・箸尾氏などと万歳郷を攻めた際は箸尾氏側が壊滅的な打撃を受け、筒井氏も没落してしまい、万歳氏に味方した越智家栄に大敗を喫します。布施氏は当時、布施播磨守が当主だったと思われ、文明9年(1477)4月に他界をしているとされ、おそらく没落逐電し亡くなったものと思われます。 以降、戦国期に至って布施行国の名前が見えます。布施氏は一時没落していたと考えられますが、復活を果たします。赤沢朝経(沢蔵軒宗益)が大和へ乱入した際は永正2年(1505)に越智・十市・筒井・箸尾氏らに交じって一揆体制を確立し抵抗します。布施氏は再度有力な黒人として活動していたことがうかがえます。翌3年3月に安位寺が焼失し、その復興の勧進奉加帳を作り、一乗・大乗院両門跡と国人の判を取りますがその中に布施行国の名前が見えます。 筒井と越智との対立、柳本賢治の大和乱入もあり外部勢力との戦いと争いが絶えない世相となります。「沢氏古文書」の中で、布施左京進が北畠具房を通じて沢源五郎と友好関係を持つことを申し入れています。布施行国のことかと推定されており、また享禄2年(1529)に行国が春日大社に奉納した石灯籠が残されています。室町時代になり一層有力な影響力ある勢力として動いていたことが想定できるのではないでしょうか。布施氏の石灯籠は大永6年(1526)の布施愛満、天文4年(1535)は布施氏の家臣となると想定される布施内今中弥兵衛尉行宣のものがみえるようです。 天文元年(1532)7月の奈良で木沢長政と対立していた筒井順興を倒すため一向宗が蜂起し、布施掃部は越智方として一揆と戦い討ち死にしているようです。天文6年7月には布施満清は木沢長政による越智討伐に対して高田・万歳氏らとともに抵抗、木沢長政討死後は筒井順昭の台頭によって急速に彼による大和統一の流れとなります。後に布施行盛となり、箸尾高春の幕下として活動していたようで、弘治2年(1556)7月に安見直政により万歳氏とともに布施氏は攻められているようです。 筒井順慶の時代には、筒井方として活動していたことはよく知られており、永禄2年(1559)8月に三好長慶による松永久秀の大和乱入が始まり、筒井藤勝(順慶)が布施城に逃れています。松永方に与した高田氏を攻撃するような出来事もあり、筒井と松永による争いとなりますが、永禄11年(1568)10月に布施郷が攻められ焼き払われてしまいます。のち、久秀の自害、順慶による大和統一、本能寺の変など織豊時代を経て他の大和武士と同様に布施氏は没落したものと考えられます。 |

布施郷を歩く

布施郷は寺口を中心に後背地として山城(布施城)が存在します。布施城はかなり前に踏査したきりなので、もう一度機会があれば行きたいなと思っています。平時の居館があった場所は大字新庄の池上、屋敷山古墳上のヤシキアトと考えられていますが、はっきりしていないようです。屋敷山古墳は新庄城跡とも呼ばれていて、桑山氏が新庄藩の陣屋として利用した場所となります。

布施城遠影。真ん中の山塊です。

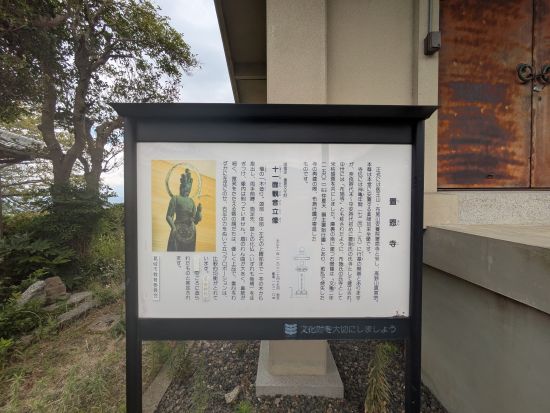

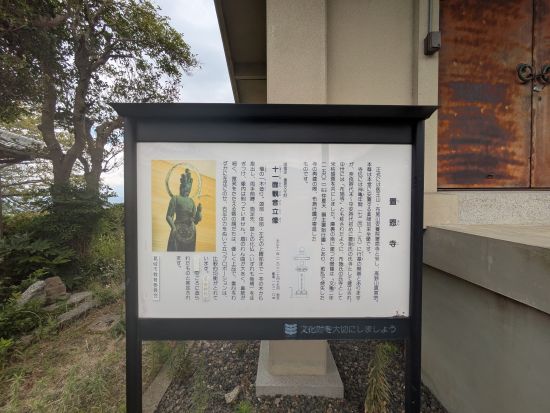

かつて布施寺と呼ばれた置恩寺は、布施氏の氏寺として栄えました。十一面観音像は重要文化財に指定されており、平安時代の作とされています。戦乱に巻き込まれ焼き払われたこともありましたが、「文亀2年戊壬仲夏天 願主置始行国」と、布施行国によって寄進された石灯籠に文字が刻まれており、再建された際のものとなるようです。今では無住の寺としてひっそりと佇んでいます。

置恩寺本堂。

案内板。許可を事前に取れば観音立像を拝むことが出来るようです。

置恩寺より奈良盆地を望む。

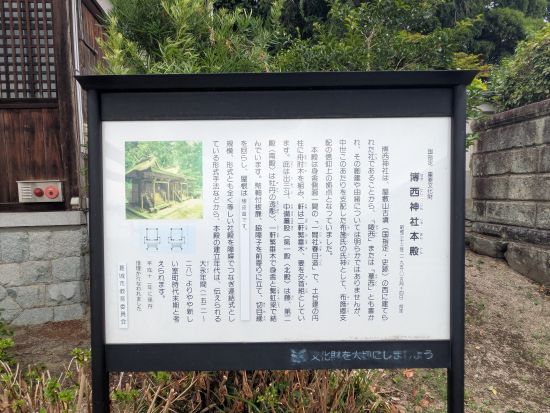

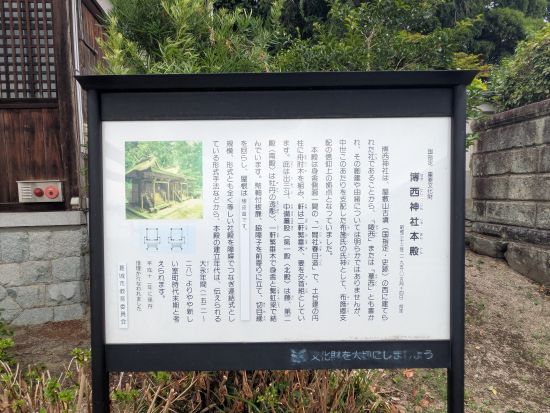

博西神社はこちらは布施氏の氏神として布施郷支配の信仰上の拠点となっていた神社となり、猿楽などの芸能も盛んだったと考えられています。本殿は室町時代末期のもので重要文化財に指定されています。裏側から少し覗けましたが、正月などは拝殿が解放されて正面から見ることができるのでしょうか。

神社遠影

案内板

本殿の一部。布施氏時代から健在だったと思うと感慨深いです。

布施城遠影。真ん中の山塊です。

かつて布施寺と呼ばれた置恩寺は、布施氏の氏寺として栄えました。十一面観音像は重要文化財に指定されており、平安時代の作とされています。戦乱に巻き込まれ焼き払われたこともありましたが、「文亀2年戊壬仲夏天 願主置始行国」と、布施行国によって寄進された石灯籠に文字が刻まれており、再建された際のものとなるようです。今では無住の寺としてひっそりと佇んでいます。

置恩寺本堂。

案内板。許可を事前に取れば観音立像を拝むことが出来るようです。

置恩寺より奈良盆地を望む。

博西神社はこちらは布施氏の氏神として布施郷支配の信仰上の拠点となっていた神社となり、猿楽などの芸能も盛んだったと考えられています。本殿は室町時代末期のもので重要文化財に指定されています。裏側から少し覗けましたが、正月などは拝殿が解放されて正面から見ることができるのでしょうか。

神社遠影

案内板

本殿の一部。布施氏時代から健在だったと思うと感慨深いです。

最後に慶雲寺です。、布施氏の菩提寺となります。布施行種の墓など3代の墓所があり、境内の中には入りませんでしたが、氏寺と菩提寺はまた違う位置づけになるのか、そのあたり良くわかっていません。池上や屋敷山公園の程近くにあり、もともとの布施氏の平時の館に比定される近くにあるので、先祖代々を供養する寺院として創建したのでしょうか。

慶雲寺山門。

以上、簡単に布施郷を巡りました。布施城も登ることが出来ればセットで巡るのが理想だと思います。いい雰囲気が残っていますので布施氏の事績を想像しながら巡ると、歴史を楽しむ一要素だと改めて思った次第です。(布施城は奈良の城郭から。)